有一次,我到新中国剧院采访。演出开始了,我对准场景拍照,谁料按下快门时,闪光灯泡炸了,“嘭”的一声巨响,玻璃碎片散落一地,当时舞台上下吓成一片,不知出了什么事情,我的心砰砰直跳。打那以后,我使用闪光灯真提心吊胆,尤其怕在外事采访中出问题……

回首往事,我们这一代摄影记者尝尽新闻摄影的酸甜苦辣,说实在话真苦真累呀,但细细品味,苦涩中溢出的甘甜,沁人心脾,久久不散。当了一辈子摄影记者,新闻摄影的酸甜苦辣,我心里明镜似的。真羡慕现在的年轻同行,你们在互联网时代当摄影记者,手持数码相机拍摄新闻照多好啊!它与我过去使用的传统相机相比,优越性有很多。它不需要底片,每拍一张照片可以立即检查效果,照片拍好了,通过电脑可以立刻传给编辑部,就是在国外摄影采访,你和编辑部也是“天涯若比邻”,太方便了。

我羡慕你们,但对自己的摄影生涯无怨无悔。我是1955年调到杭报任摄影记者的。当时报社相机、暗房等一无所有。我先打报告买相机,李士俊副总编批了1500元预算。那个年代照相机属于高档消费品,杭州最大的“解百”也没有相机卖,只能跑上海,国产相机根本还没有,宝贵的外汇哪能买进口照相机的,只能淘旧货。

我在大上海走呀找呀,终于在淮海路上一家寄售行选中了一台德国制附有测光表的蔡司依康相机,质量是很过硬的,真是如获至宝。接着,在编辑部二楼将卫生间改造成冲洗暗房,再购置印相机、放大机,各种冲洗用的药品等,就这样,因陋就简,匆匆忙忙上马了。

当时在光线暗的室内,工厂车间拍照需要闪光灯,用的是闪光灯泡,像电灯泡一样大小,一只灯泡只能用一次,每闪一次换一只灯泡,因此出去采访时总要备上七八只闪光灯泡,加上照相机、闪光灯、胶卷,行头就有一大包,不但携带很不方便,弄不好还出洋相。

直到上世纪六十年代,在省外办的支持下,报社才得以申请外汇直接从国外进口电子闪光灯和照相机、放大机。屈指算算,此时距创刊已近十年了。杭报创刊初期,印刷厂没有制版房,铜锌版都是交青年路一家私营制版房去制作的。当时国外文艺团体来杭演出很多,社会主义国家军队文工团都来过杭州,每次演出都要出画刊,第二天见报,这真是一场战斗!演出结束已是晚上10点,匆匆回到报社,冲洗、放大、选片、划版样、送审、制版、排版,等到看大样,几近天亮了,才回宿舍休息。

报纸出来了,但那时的印刷质量远不能和现在比,印得不清楚时,我们称它是“黑板报”。你说,好端端的照片印出来变成“黑板报”,这是什么滋味?当年我们摄影记者采访,最担心相机里的照片质量,因为它只有等底片冲出来时才见分晓。

每每遇到外事采访,同行有竞争,也有合作。外事采访结束,各自回报社,底片冲出来,互通一个电话:“好不好?”如果有一方的照片不理想,对方一定会多印几张,派通讯员送去。第二天见报,大家都有好照片,皆大欢喜。这种友好合作我至今记忆犹新,更难忘的是当年新华分社领导和老一辈摄影记者的教诲,他们要求摄影记者相机不离身,随时捕捉新闻镜头。

有些老前辈后来成了朋友。且听我说一个故事:上世纪50年代,在杭新闻单位的摄影记者是“清一色”男性。有一次周恩来总理陪外宾来杭州,我们都去机场采访。那天,机场上多出一名女摄影记者,行动干练,技术娴熟,她是谁?大家都不认识。采访结束,她一个人走了,我年轻时好奇心强,上去问:“同志,你是哪单位的?”她笑笑,礼貌地离开。后来我才知道她就是大名鼎鼎的新华社摄影记者侯波,专门为毛主席和中央领导同志拍照的。

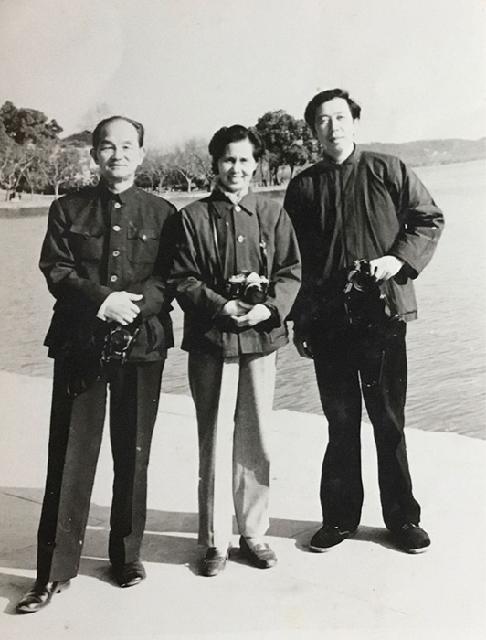

侯波和她丈夫徐肖冰(原中国摄影家协会主席)是我敬佩的前辈,他们耄耋之年还到杭州办影展。那时我是浙江省摄影家协会副主席,参加接待工作。相处时间长了,话也多了,我向侯波大姐提及当年在机场的唐突之举,她哈哈笑开了,说:“记得。”那次,夫妻俩都送我自拍的照片,徐肖冰送我一张万里长城照片,侯波大姐送我一张朱德、彭德怀、邓小平下棋的照片,还签了名。珍贵啊!我珍藏着。

著名摄影家徐肖冰(左)、侯波(中)夫妇与本文作者合影

作者:查淼顺

浙公网安备 33010302003585号

浙公网安备 33010302003585号